창조, 번영의 의미를 지니는 연꽃을 들고 있는 동자석이다. 머리는 쌍계, 즉 쌍상투를 틀고 있는데, 이는 동자석의 가장 일반적인 머리모양이다.

동자석의 특징은 손에 다양한 물건을 들고 있는 것이다. 이 동자석은 꽃을 들고 하단부에 길상의 상징인 양을 새기고 있다. 꽃을 들고 있는 것은 무덤 주인의 극락왕생을 빈다는 의미가 있다. 또, 동자석 중에는 술이나 떡을 들고 있는 동자석도 있어서 무덤 주인이 생전에 좋아했던 물건을 들고 있는 것이라 해석이 되기도 한다. 발 아래에는 길상을 뜻하는 양이 조각되어 있다.

무덤을 수호하는 의미로 방망이를 들고 있는 동자이다.

불로장생의 상징인 복숭아를 두 손에 들고 있는 동자승의 모습이다. 무덤 앞 좌, 우에 마주보거나 나란히 서서 피장자의 영혼을 위로하고 그 터를 지키던 지신 역할을 하는 동자석은 피장자의 시중을 들기 위해 그가 생전에 좋아했던 술, 떡, 과일과 같은 음식물이나 꽃, 창과 같은 상징물을 들고 봉분 가장 가까이에 위치한다.

동자는 도교道敎에서는 신선의 곁에서 시중을 들고, 불교佛敎에서는 부처님이나 보살을 곁에서 모시며, 유교儒敎에서는 무덤 주인의 심부름을 하는 아이이다. 동자석은 도교, 불교, 유교, 무속신앙 등 여러 요소들이 혼재되어 다채로운 형태를 지니며 그 역할 또한 무덤의 수호신, 마을의 지킴이 등으로 다양하다.

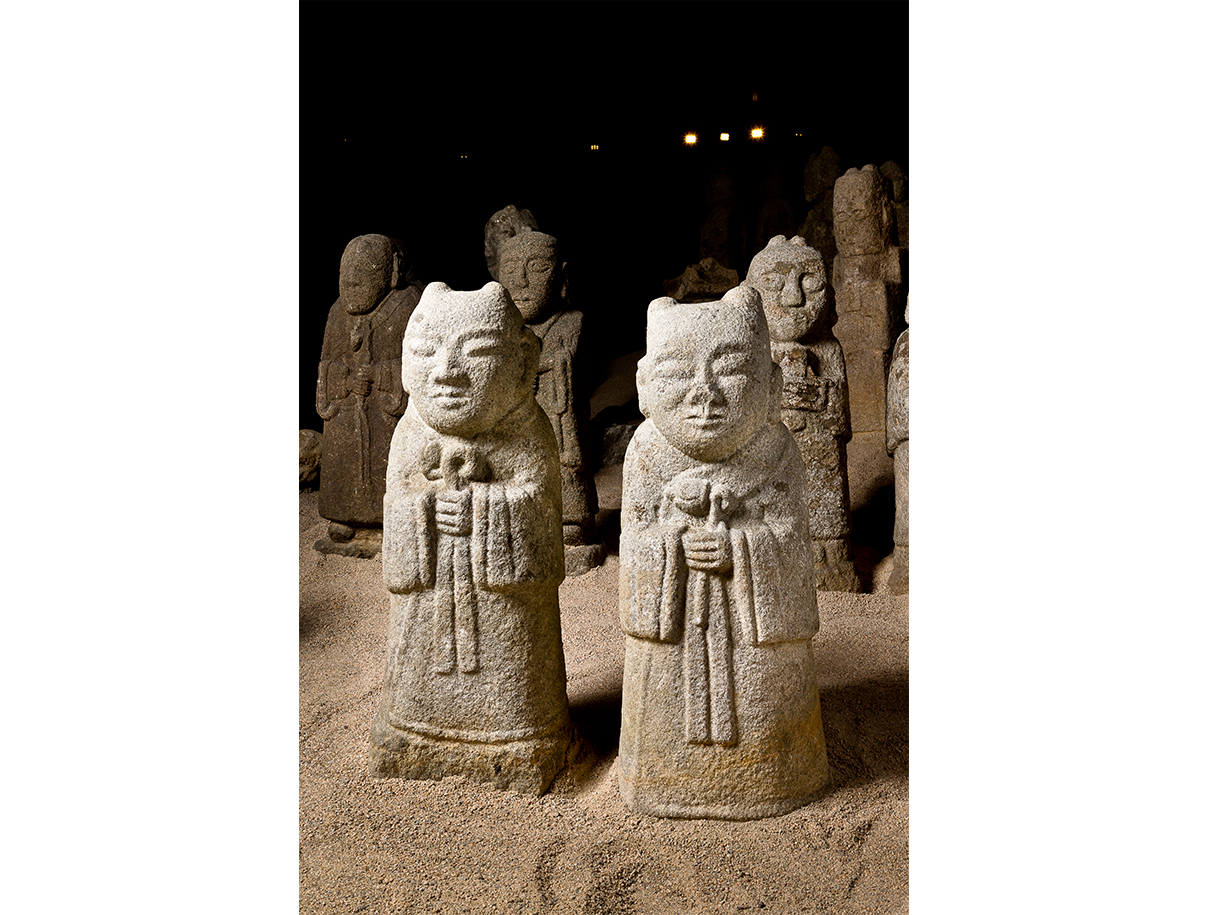

동자석

16세기-18세기 중반까지 서울과 경기지역을 중심으로 왕실가족과 사대부 묘역에 조성된 석물이다. 쌍상투를 틀고 천의를 입고 지물을 들고 있는 어린아이의 모습으로 공손히 시립하여 엄숙한 묘역에 활력을 불어넣는 존재이다. 동자석의 조성 초기에는 불교 동자상과 같은 장식적인 표현이 두드러지며 생동감이 강조된 모습이었으나, 서서히 단정한 모습의 유교적 시동상의 모습으로 형태가 변화된다. 17세기 이후로는 점차 문인석과 혼합되는 양상을 보이는 등 조선후기로 갈수록 동자석 고유의 특징이 사라진다.